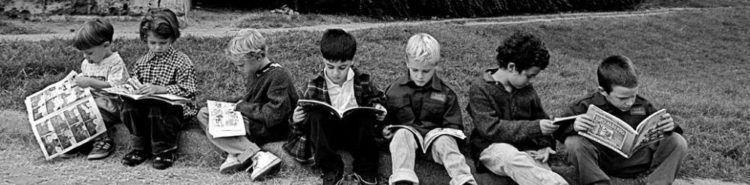

Mardi 2 janvier disparaissait l’un des grands noms de l’édition française. Décédé à la suite d’un accident de voiture, Paul Otchakovsky-Laurens avait 73 ans. Il était l’éditeur de Georges Perec, Marguerite Duras, Emmanuel Carrère, Marie Darrieussecq, Jean Rolin…

Libération a recueilli les propos des écrivains Pierric Bailly, Olivier Cadiot, Dennis Cooper, Célia Houdart et la chorégraphe Gisèle Vienne, venus saluer une dernière fois le fondateur de la maison P.O.L. >>>

Pierric Bailly, écrivain : «Ce qui me frappait aussi, c’était cette force de vie»

«Ce qui m’a toujours touché, c’est la jeunesse de sa sensibilité. Tout en revendiquant une très grande exigence, il semblait ne pas être accroché à des idées préconçues, ni à des critères limitatifs. La variété du catalogue témoigne de cette ouverture et de cette curiosité magnifiques. Il n’était jamais envahissant, jamais pressant, se tenait toujours à bonne distance. Sa présence discrète était toujours juste et bienveillante. On ne parlait jamais de lui sans évoquer son élégance, sa classe. Ce qui me frappait aussi, c’était cette force de vie, qu’il partageait avec sa femme, Emmelene, et les poussait tous les deux à organiser des fêtes où les auteurs pouvaient se rencontrer sur la piste de danse. Tout cela, et bien d’autres choses encore, créait un lien d’attachement très spécial, et je crois qu’aujourd’hui nous nous sentons tous un peu orphelins. La question qui se pose, c’est de savoir pour qui nous allons écrire, désormais. La seule réponse qui me vient, c’est de continuer à le faire pour lui, avec lui, avec cette idée qu’il est toujours là, qu’il sera toujours là, tant qu’on écrira.» Recueilli par J.G.

Dernier livre paru : l'Homme des bois (2017).

Olivier Cadiot, écrivain, poète, dramaturge : «Un comité de lecture à lui tout seul»

«P.O.L. est une maison où l’on arrive par admiration. On y vient le plus souvent parce que l’on aime les auteurs qui y ont été publiés. Pour moi, parce qu’il y avait par exemple Georges Perec, ou Emmanuel Hocquard, un très grand poète. J’étais attiré, il n’y avait pas moyen d’aller ailleurs. On dit souvent que Paul Otchakovsky-Laurens était très «fidèle», c’est un mot qui revient, mais dans cette idée de «fidélité», il y a, je trouve, un peu trop de psychologie. Bien sûr c’était quelqu’un d’extrêmement humain et chaleureux, mais quand on parle de sa fidélité, ça cache autre chose, qui à a voir avec la très haute exigence mutuelle qu’il projetait dans le lien entre l’auteur et l’éditeur : le vrai contrat qu’il signait, par delà le bout de papier ayant valeur juridique, c’était un contrat à vie, assurant à l’auteur qu’il prendrait son oeuvre complète, quoi qu’il arrive. Sauf accident bien sûr, car il pouvait ne pas aimer les livres et interrompre des publications - il ne fermait pas les yeux. Mais c'était très beau, cette manière très rare chez les autres éditeurs de se projeter à l’échelle d’une oeuvre, d’une vie, quand bien même les livres pourraient se vendre très peu. Il demandait déjà quel serait le prochain texte avant de connaître le tirage du premier.

«Paradoxalement, ce lien très fort n’était pas emprisonnant, en ce qu’il avait plusieurs goûts qu’il savait faire cohabiter. Il n’était pas du tout monomaniaque dans ses choix. Il pouvait donc accompagner d’une façon totalement folle des entreprises très variées. Pour prendre un exemple étranger, il publiait il y a deux ans le premier tome de Chronique des sentiments d’Alexander Kluge, qui fait 1100 pages, un très bel objet et un projet tout à fait hors norme, comme il accompagnait des entreprises théoriques sans être dans la théorie lui-même, ou encore des auteurs qui faisaient un livre tous les cinq ou dix ans, avec toujours autant d’attention. Et c’était pourtant quelqu’un qui ne travaillait qu’avec son goût, dont il défendait férocement l’exercice, et qu’il ne ressentait pas le besoin de justifier. Il n’essayait en rien de créer une fausse unité, un rapport univoque à la littérature qui lui aurait permis de revendiquer une ligne. Il était un comité de lecture à lui tout seul, lisant les manuscrits de A à Z, qu’il relisait, sélectionnait... C’était une sorte d’hyper-lecteur. On le voit dans son dernier film [Editeur, sorti fin novembre, ndlr], sa matière, son lieu, c’était le manuscrit, avant le livre.

Cela a créé une atmosphère de confiance très rare au sein d’une maison d’édition. On s’y sentait très protégé pour travailler. Cela dépassait tout ce qu’il y avait en lui de fidélité, de chaleur humaine, de camaraderie, qui étaient évidemment très importantes. C’était plus complexe, il y avait beaucoup d’exclusivité là-dedans, où se mêlait quelque chose de l’ordre de la dévoration et une immense liberté.» Recueilli par J.G.

Dernier livre paru : Histoire de la littérature récente (2016-2017).

Dennis Cooper, écrivain : «Un soutien absolu, constant, avec une exigence inouïe»

«Je l’ai rencontré au début des années 90, quand il a manifesté le désir de publier mes livres en France. C’était une personne absolument singulière. Il n’était pas tellement plus vieux que moi, mais je le voyais absolument comme un père autant qu’un ami, incroyablement gentil, d’une générosité et d’une attention extrême, à chaque occasion qui me faisait venir à Paris, puis quand je m’y suis installé. C’était un héros, pour moi, peut-être la meilleure personne que j’ai rencontré - d’autres que moi ont dû vous le dire. En tant qu’éditeur, qui aura publié tout ce que j’ai écrit, il a été un soutien absolu, constant, avec une détermination et une exigence inouïes : pour mon dernier roman, que je considérais comme intraduisible en français, il s’est entêté à commander traduction après traduction jusqu’à arriver, à la troisième, à quelque chose de satisfaisant. Il n’était comme aucun autre éditeur, ne serait-ce que dans sa manière de faire vivre la «famille» P.O.L, en réunissant souvent tous les auteurs autour de Jean-Paul [Hirsch] et lui. Aussitôt qu’il vous avait accepté, vous faisiez partie de la famille. La plupart des autres éditeurs peuvent être très sympathiques quand ils publient votre livre, mais ils ont un million d’autres livres sur le feu, et si ça marche un peu moins pour vous, si votre dernier livre paraît un peu moins bon, ils ne seront soudain plus très intéressés par vous. Je ne crois pas que Paul ait jamais gagné beaucoup d’argent grâce à moi, mais ce n’était pas un sujet entre nous. Je me rappelle qu’un soir, il m’a présenté une femme, dont il m’a dit ensuite qu’elle était écrivaine, "une brillante écrivaine". "Je pense que son dernier livre s’est vendu à huit exemplaires. Mais je la publierai toujours, parce que c’est important."» Recueilli par J.G.

Dernier livre paru : le Fol marbre (2016).

Célia Houdart, écrivaine : «Il a changé le cours de mon existence»

«J’éprouve une grande douleur. Paul Otchakovsky-Laurens a changé le cours de mon existence. C’était l’homme le plus élégant que j’ai rencontré dans ma vie. Il était d’une probité, d’une droiture et d’une fidélité rares. Il accompagnait, lui et la maison qu’il a créée, nos livres avec force et amour. Il nous protégeait comme une louve qui veille sur ses petits. Il savait maintenir la juste distance avec ses auteurs, capable à la fois de partager l’intimité de nos textes, tout en nous laissant parfaitement libres, nous encourageant à poursuivre de tout notre cœur sans se soucier d’autre chose que de la nécessité intérieure d’écrire. Pour mon premier roman, en 2007, j’avais envoyé mon manuscrit par la poste à P.O.L. Paul l’a lu très vite, me laissant un message d’une fermeté marquante, me disant qu’il voulait le publier sans même prendre la peine de me rencontrer d’abord. La lecture du texte seul avait guidé son choix. C’est quelque chose de très émouvant pour un écrivain que cette conviction, cet engagement… Il vous donnait vraiment l’impression que vous étiez unique et ça, c’est pour la vie.» Recueilli par D.P.

Dernier ouvrage paru : Tout un monde lointain (2017).

Gisèle Vienne, chorégraphe et plasticienne : «Une personne aussi humble et discrète que centrale»

«En 2004, j’ai créé la pièce I Apologize, sur des textes de l’écrivain Dennis Cooper que Paul m’avait présenté et qui, depuis, est devenu un collaborateur cher. La pièce mettait en scène huit poupées, comme autant de lolitas femmes et hommes. Elles fascinaient beaucoup Paul, qui m’a demandé, plus tard, de concevoir une poupée le représentant lui, jeune adolescent, pour son film autobiographique Sablé-sur-Sarthe, Sarthe. Dedans, cet objet jouait son rôle classique : représenter l’irreprésentable. Soit ici, un passé douloureux, sur lequel je n’ai jamais osé poser la moindre question. Cette poupée touchait à quelque chose de trop intime pour que l’on en parle frontalement, je pouvais juste deviner quelle charge intime, liée à son enfance, elle pouvait porter. Je l’ai conçue sans qu’il me donne aucune photo de lui enfant. Il avait juste modifié quelques détails du costume, sans m’en donner les raisons. Après le tournage, il voulait que je la lui donne. Ce que je n’ai pas eu l’occasion de faire, puisque la poupée à l’effigie de Paul «joue» dans ma pièce Kindertotenlieder, encore en tournée. Elle côtoie sur le plateau la poupée de Georges, cet adolescent qui hante les écrits de Dennis Cooper. Il a aussi édité un livre de photographies de toutes ces poupées intitulé 40 portraits. La sienne est réapparue comme fil rouge de son film Editeur, dans lequel elle représente cette fois Paul enfant comme adulte, une sorte de double de lui aujourd’hui. Un parti pris éloquent pour celui qui disait «un éditeur, c’est un enfant qui n’a pas grandi». Cette figure d’enfant immobile, au regard mélancolique et curieuse est d’autant plus troublante que Paul était lui-même une personne aussi humble et discrète qu’absolument centrale (pour ses auteurs, pour la vie littéraire etc.). Le public sait-il à quel point cet homme d’une finesse humaine et esthétique incomparable laisse derrière lui tout un orphelinat d’écrivains ?» Recueilli par È.B.